45度線分析は、グラフに落とし込んで説明されます。ここでは、グラフに必要な登場人物である縦軸、横軸、45度線、総需要曲線について説明します。

45度線ってそもそも何?など、役割や分析の目的について知りたい人はこちらの記事をご確認ください。

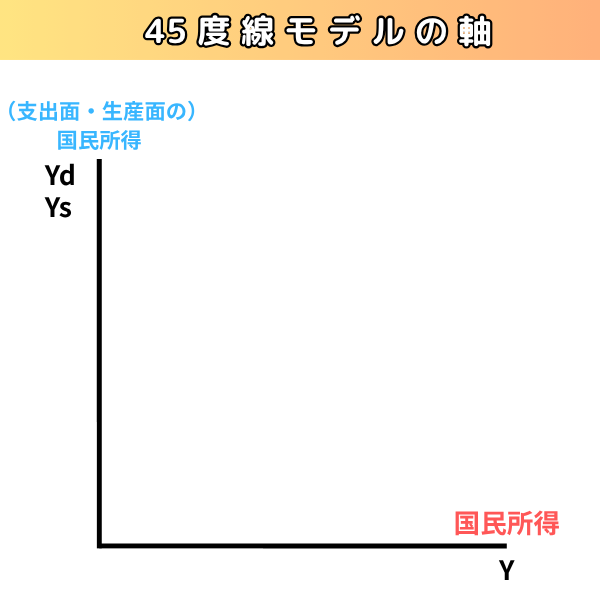

45度線モデルの縦軸と横軸

まずは、グラフにするために必要な横軸と縦軸の説明です。

縦軸も横軸も「国民所得」

まず、45度線モデルの横軸は国民所得です。で、実は、縦軸も国民所得です。

えぇ?!と思う人もいるはず。

厳密には、横軸はGDP(国民所得)で、縦軸は「総需要の側面と生産面の側面から見た国民所得」です。

実は横軸を「分配面の国民所得」と説明する場合もあります。

???と思うかもしれませんが、一つずつ見ていきましょう。

総需要の側面からみた国民所得

「総需要の側面からみた国民所得」とは、国民・企業・政府が欲している需要のことをさします。

とっても概念的でわかりづらいですね。誤解を恐れずにわかりやすく言えば、「どのくらいの支出を計画しているか」とイメージしておきましょう。

特に、企業・政府はともかく、国民は消費について厳密に計画を立てているわけではありません。

ですが、お給料に対し「今欲しいあれとあれを買おう」「昨月あれに使いすぎたから、今月はちょっとだけ節約しよう」といった頭の中の考えがありますね。45度線モデルで考える際にわかりやすくするために、これらをあえて具現化させたと思うとわかりやすいかもしれません。

グラフでは所得Yと、需要(デマンド)の頭文字を取ってYdと表すのが一般的です。

総生産の側面からみた国民所得

「総生産の側面からみた国民所得」とは、実際にどのくらい生産ができるかです。これはわかりやすいですね。

その国に1か月に100台の車を生産できる企業しかなければ、その国の1か月の生産面の国民所得は、自動車100台分になります。

グラフでは所得Yと、供給(サプライ)の頭文字を取ってYsと表すのが一般的です。

実際の国民所得

実際の国民所得は、その名の通り実際に統計として観察されるGDPと言うイメージです。

これは単に「Y」と表すのが一般的です。

第1回の記事で、45度線分析は「その国のGDP(国民所得)がどう決まるのかを明らかにする分析」と言いました。

そのため、縦軸の総需要Ydと総供給Ysの値によって、横軸の「実際の国民所得(Y)が決まる」と考えておきましょう。

なぜみんな「国民所得」なのか

なぜYs、Ydが同じ軸にあるのか、とか、なぜ同じ「国民所得」という名称なのかについては、三面等価の原則というのが関係しています。

ですが、45度線の最終目的「一国のGDPがどのように決まるのか」を理解するためにはそこまで重要ではない(※)ため、今は「そういうものなんだ」と思っておきましょう。

※厳密には超重要なのですが、その理解を飛ばしてもGDPは導き出せるため、ややこしいことは割愛します。詳しくは別記事に記載予定です。

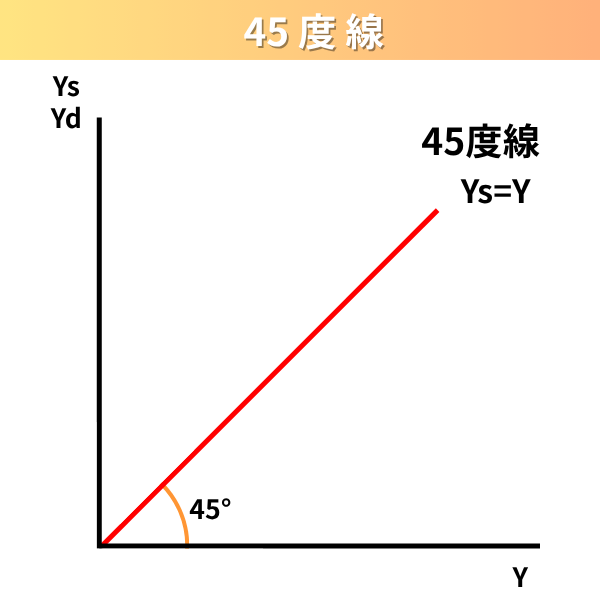

「45度線」の意味

45度線モデルの名称の元になっている「45度線」は、「総供給曲線」と意味合いとしては同じです。厳密には違いますが、最初はそう思っておきましょう。

45度線は以下の式で表します。

45度線の式…

Ys=Y

これは、「Ysは常にYの値になる」つまり、「総供給の値は常に実際の国民所得の値になる」ということを意味しています。

これを数学的に表すと、45度になります。なぜかというと、Ys=YというのはYs=1Yと書き換えられます。傾きは1です。

グラフでは、右に1マス進むと上に1マス進むことが「傾き1」です。そうすると、傾き45度の線になります。そのため、名前の由来にもなった「45度線」と呼ばれているのです。

なぜYs=Y(45度)なのか

45度線は総供給曲線とほぼ同じですが、Ys=Yと式としては超単純です。

これがどうしてなのかを簡単に説明します。

普通、その国内の総供給量を決める要素はたくさんあるはずです。例えば労働の量、資本(工場設備やPCなど)の量、技術やノウハウなども関係してきます。ミクロ経済学では「限界費用」が生産者の行動を変えると習います。

ところが、45度線分析では総需要の値が総供給を決めることになっています。つまり、ミクロ経済学と違い、供給側の都合は一切考えなくて良いのです。

なぜかというと、45度線分析においては「総需要が総供給を決定する」という有効需要の原理が適用される世界を想定しているからです。

有効需要の原理とは

有効需要の原理は「総需要が総供給を決定する」という原理です。

景気が悪くなって失業が発生すれば、人々は消費を減らします。企業は減った消費に合わせ工場を止めたり、人々を解雇したりして、生産量を減らします。

逆に景気が良くなれば、企業は人を雇って工場を動かし、生産量を増やします。

このように、需要量に合わせて生産量が変わっていく現象は有効需要の原理があるからだと考えられています(※)。

※有効需要の原理は、厳密には「需要が減っても価格調整で需給は一致する」といった反論があり、今では「成立しないのでは」という考え方が有利になってきています。詳しくは別記事制作予定です。

「需要量に合わせて生産量が変わる」つまり、需要が100なら生産は100、需要が120なら生産は120ということです。

このため、総供給の中身については検討する必要が無く、45度線においてもYs=Yと定義されるのみとなっています。

なお、これは生産が余っている状態…デフレ・不況期によく当てはまる状態です。インフレだと全く当てはまらないということではありませんが、45度線モデルが提唱されたのは世界大恐慌のとき(需要が不足し、供給が余っていた状態)であることも頭の片隅に置いておいてください。

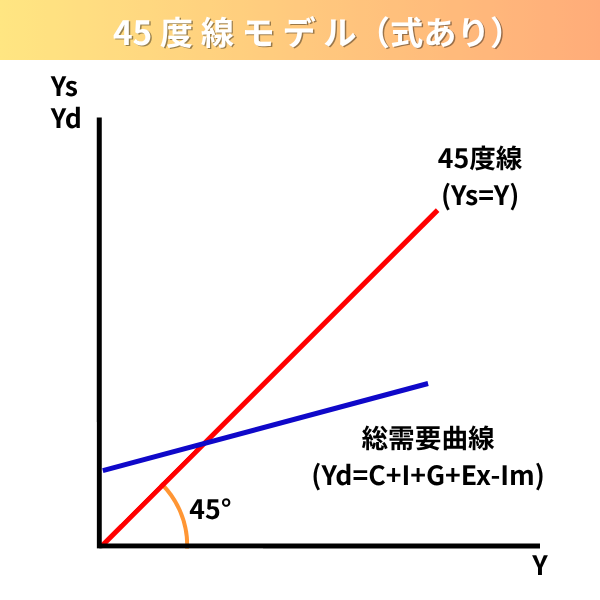

45度線分析の総需要曲線の求め方

最後に求めるのは、総需要曲線です。

45度線分析では、総需要が総供給を決定します。そのため、総需要曲線の理解を深めることがとても大事です。

総需要曲線の説明は少し長くなりがちですが丁寧に書きますので、一つずつ見ていきましょう。

45度線分析における総需要の中身

需要というと、スーパーなどで行う消費が浮かびます。ただ、「お金を使う」場面はそれだけではないですね。例えば「投資」や「政府の支出」も含みます。

このように、「総需要」の中身は、掘り下げるといろいろな種類に分けられます。45度線モデルにおいては、総需要の中身を大まかに区別すると、次のように整理します。

ここで直観的にわかりやすい「消費」と「政府支出」以外の項目について、少しだけ説明を加えます。

ここで言う「投資」は株式投資などの金融面での投資ではありません。

企業が新たな事業を行う際にかかるお金のことです。

つまり、新しく従業員を雇ったり、工場を建てたりする際に必要になる需要のことです。

投資は、インベストといいますので、その頭文字をとって「I」と表現することが多いです。

輸出は「海外からの需要」ということで、国内の総需要にプラスになります。

逆に、輸入はお金を国内ではなく海外に支払ってしまうため、国内の総需要からはマイナスになります。

こちらもエクスポート、インポートの頭文字をとって、Ex、Imと表します。

さて、これを踏まえて総需要を式で表すと、以下のようになります。

総需要(Ydと表します)=消費+投資+政府の支出+(輸出ー輸入)

これをいちいち日本語で書くと長くなるので、おなじみのアルファベットで表現しましょう。それぞれを英単語にしたときの頭文字をとります。これが「総需要関数」と言われています。

消費=C、投資=I、政府支出=G、輸出=Ex、輸入=Im

総需要関数(Yd)は…

Yd=C+I+G+Ex-Im

みたことありますか?これが、45度線にクロスする斜めの線の正体です。

あらためて45度線モデルの表示

あらためて、45度線モデルを、今度は式付きで見てみましょう。

ここまで見てみると、45度線はなぜ45度なのかの説明はありましたが、総需要曲線がなぜこの角度であり、そしてどうやって国民所得が決定されるのかがいまだにわかっていませんね。

実はこれの説明をすると大変長くなるため、説明を割愛いたしました。次回の記事で解説します。