マクロ経済学の最初に必ず習う「45度線分析(45度線モデル)」。

このシリーズでは、教科書や大学の授業でなんだかよくわからなかった人向けに、45度線分析についてわかりやすく解説します。

まずは、45度線とはそもそも何なのか?何のために行うものなのか? 意味や目的について解説します。

45度線分析とは?

45度線分析(45度線モデル)は、その国のGDP(国民所得)がどう決まるのかを明らかにする分析です。

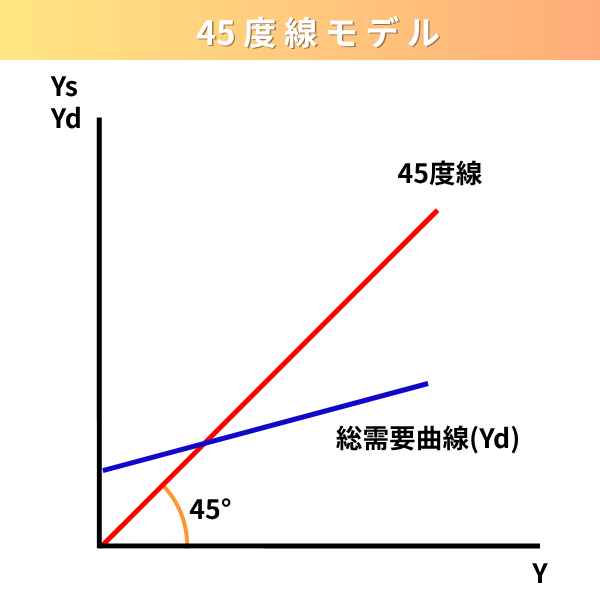

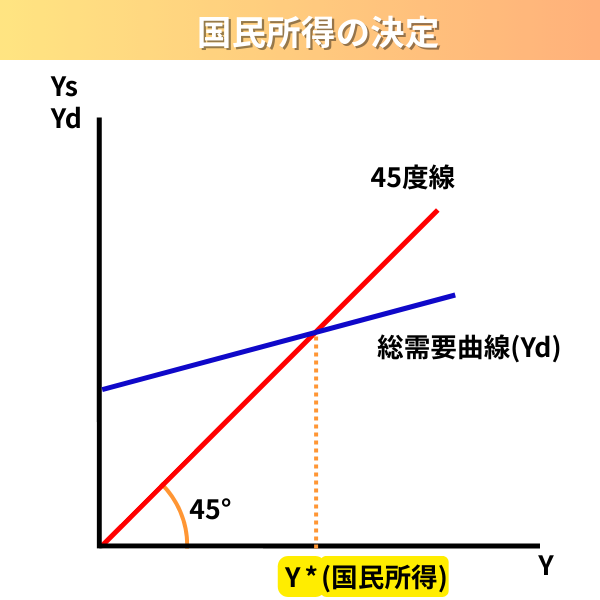

以下の図のように、横軸が「国民所得」、縦軸が「総供給と総需要の国民所得(Ys,Yd)」、さらに、「45度線分析」の名前の由来になった、「45度線」と、もう少し浅い角度の「総需要曲線」からなるグラフです。

GDPの定義とは異なる

GDPは「総生産額から中間生産物を引いた額」と習います。これはGDPの「定義」です。

45度線分析ではそう定義されたGDPの「値」がどう決まるのかを求めるためのものです。

45度線分析は、大学や公務員試験などで、しばしば計算問題で出題されることがあります。なので、計算に着目しがちになりますが、この「何のために45度線分析をするのか」は問題を解いている際に迷子にならないためにも重要なので覚えておいてください。

45度線分析でのGDPは「国民所得」とも呼ばれる

45度線分析では「GDP」の値を求めますが、これを「総所得」とか「国民所得」と呼ぶこともあります。

おかしいですよね。だって、GDPは「国内総生産」であり、国民所得はGNIというはずです。

でも実はこれ、深い理由はありません(!)

45度線分析の目的は、GDPの統計上の数値を求めることではなくて、一国の経済の豊かさがどう決まるのかを求めることです。

なので、求められるモノがGDPであろうがGNIであろうが、総所得だろうが国民所得だろうがどちらでもいいのです。

そのため、「GDP」や「国民所得」という言葉が当てられますが、全て同じ意味ですのでそのつもりで見てみましょう。

なお、当サイトでは「国民所得」と呼称します。

45度線分析の意味・目的

それでは、45度線分析の目的「その国の国民所得がどう決まるのか」をもっと掘り下げてみましょう。

国民所得はどうやって決まるのか?

日本の2024年のGDP(国民所得)は名目で約600兆円。アメリカは約4000兆円です。

こうした統計数値は、GDPの定義に基づいて統計上の処理をして導き出しただけです。

45度線分析は、このGDPがどういうメカニズムで決まるのかを明らかにすることが目的です。

例えば、どんな理由があって日本のGDPは600兆円なのでしょうか。言い換えると、日本国内のどんな要素が絡み合って600兆円もの金額のGDPになったのでしょうか?

国民所得決定のメカニズムを知ることが45度線分析の意味

こんなこと、多くの人は考えたこともなかったと思います。

しかし、GDP(国民所得)が国の豊かさを測る指標にする以上、経済学も政治家もこの国民所得がどのようなメカニズムで決まっていくのかを知る必要があります。

例えば、よく不景気時には「財政支出をしよう」と言われますが、国民所得がどのような理由で決定されるのかがわからなければ、何にいくら使うかも判断できないからです。

このように、国民所得が決定する経済学上のメカニズムを明らかにし、場合によってはそのコントロールをしようとするために45度線分析を行います。

45度線分析での国民所得の求め方

実際に45度線分析を行って国民所得を求めてみましょう。

45度線分析でわかる国民所得を、均衡国民所得(均衡GDP)と言います。

そして、結論から言うと、45度線分析における国民所得は、45度線と総需要曲線の交点で決まります。

ミクロ経済学で行う「部分均衡分析」で供給曲線と需要曲線の交点で価格が決まるのと考え方は同じです。

「なんだ簡単だなぁ…」

と思うかもしれませんが、じゃぁそもそも「45度線とは何でしょう?」、「総需要曲線とクロスしていることに何の意味が?」等と聞かれると答えられないですよね?

そう、この結論に至るためには、以下の要点を理解できている必要があります。

では、具体的にこれら45度線分析の中身については、次以降の記事で説明します。

>次記事の記事(グラフの書き方)はこちら