マクロ経済や金融政策で必ず理解しなければならない「マネーストック」。少し前まではマネーサプライと呼ばれていました。

本記事では、マネーストックについて、経済のどのような教科書よりもわかりやーすく解説します。

マネーストックとは?

マネーストックは、「世の中にどれだけの量のお金が流通しているのか」を表す概念です。

例えば、日本社会に私しかおらず、私の財布に3万9000円入っていたら、マネーストックは3万9000円です。

実際は私以外にも人がいるし、企業もたくさんあります。だから企業の保有するお金、個人の保有するお金、すべてカウントしたものが「マネーストック」(※銀行は含まず)です。

このマネーストックは概念でもありますが統計でもあります。だから、日本銀行のWEBサイトで公式な統計を見ることができます。

なぜマネーストックが必要なの?

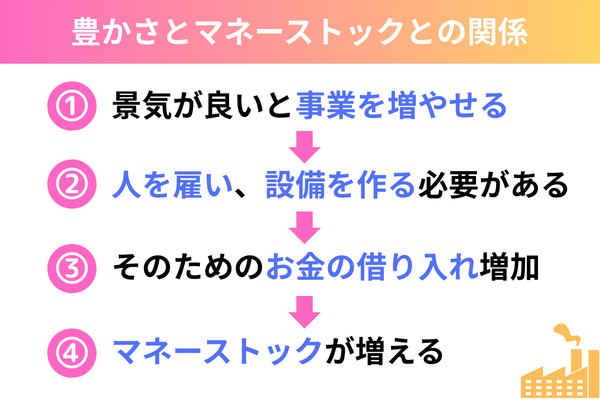

マネーストックは、世の中の経済がどれだけ回っているのかを把握するために必要です。

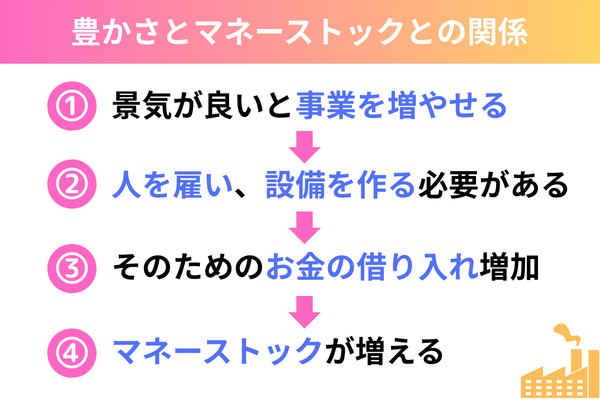

事業をするにも仕事を継続するにもお金が必要です。企業などは一度に数百万から数億という単位で資金を用意する必要があるため、大体は銀行等にお金を借り入れることで賄います。

つまり、景気が良い…儲かる環境にあるときは、多くの事業をする人がいるため、必然的に借り入れが増え、マネーストックが増加します。

逆に言えば、金利を下げるなどして、お金を借りやすくすればお金が出回り、景気が良くなる可能性を秘めています。中央銀行の金融政策はこのような理屈に基づいて政策を行っています。

このように、マネーストックは、経済の豊かさにかかわる重要な基礎統計であり、GDPと並ぶ重要なマクロ指標になります。

マネーストックとマネタリーベース(ベースマネー)

マネーストック以外に似た概念として「マネタリーベース(ベースマネー)」もあります。これは、中央銀行及び民間銀行が保有するマネーの総額のことです。

実は、マネーストックは中央銀行と民間銀行が保有するマネーをカウントしていません。お金は中央銀行が発行し、民間銀行に貸し付けます。この中央銀行が発行し、民間銀行に貸し付けたマネーの総額…中央銀行と民間銀行の保有するマネーの総額がベースマネーです。

一方で、民間銀行はそのお金から預金準備率をかけた分以外を民間企業に貸し出します。この、民間企業に貸し出されたマネーの総額がマネーストックになります。

- マネタリーベース…中央銀行と民間銀行の保有するお金の量

- マネーサプライ…中央銀行と民間銀行以外の個人や企業が保有するお金の量

なぜ二つの統計を分けるのか

なぜ、マネーストックとベースマネーを分けるかというと、社会で果たす役割が違うからです。

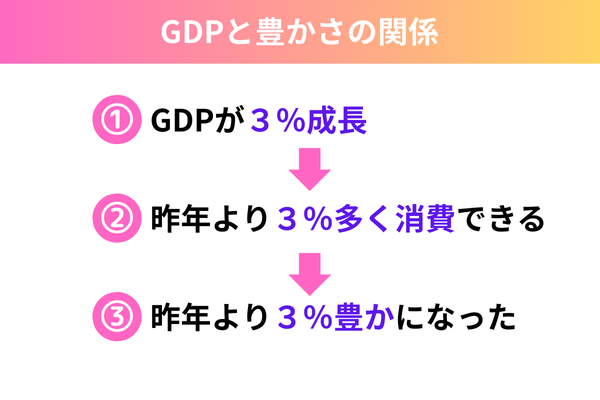

マネーストックやGDPのようなマクロ統計をわざわざ集計する意義は、社会の豊かさを図るためにあります。例えばGDP(経済成長)率が3%なら、昨年より今年の方が3%生産量が多くなっていることを指します。これはつまり。昨年より3%多くの商品を消費できている=豊かになっているということです。

GDPと同じように、マネーストックも、その量が増えれば、社会は経済活動(豊かになる活動)のためにたくさんのマネーを必要としていることがわかります。

しかし、銀行は資金が余っている人から資金を欲している人に資金を流すのが役目です。それ自体には「実態ある価値」を社会に産んでいません(決済等をスムーズにするという価値は産んでいます)。そのため、銀行や中央銀行が保有するお金がいくら増えても、それが実際の価値を生んでくれる企業に行き渡っていなければ意味がありません。

だから民間銀行や中央銀行が保有して使われていないお金はマネーストックに計上しないのです。

でも、だからといって、民間銀行や中央銀行が保有しているお金の量の統計を取らないわけにもいかないですよね。そこで用意されている統計がベースマネーです。

中央銀行はベースマネーのみ直接コントロールできる

少し応用ですが、中央銀行はマネーストックの量をコントロールすることを目指して金融政策を行います。

ですが、先ほどの話のように、マネーストックは非金融機関の保有するお金です。元をたどれば民間銀行が貸し出しを行わなければ増えていきません。

そのため、中央銀行が金融政策で直接コントロールできるのはマネタリーベースのみということになります。もちろん、マネタリーベースとマネーストックの量はある程度相関しているので、間接的にはコントロールが可能です。

ただ、1990年代から2020年くらいにかけての日本経済は景気が悪く、民間銀行がお金を貸さない事態が起こり、マネタリーベースが増えてもマネーストックが増えない状況(流動性の罠といいます)が発生し、日本銀行を悩ませました。

マネーストックの定義

マネーストックには「定義」があります。見覚えある人もいると思いますが、M1からM3と「広義流動性」です。その定義に当てはまる「マネー」を「マネーストック」としてカウントしています。

【マネーストックの定義】

- M1…現金通貨+預金通貨

- M2…(ゆうちょ銀行以外の)M1+準通貨(定期預金や外貨預金など)+CD(譲渡性預金)

- M3…M1+準通貨+CD

- 広義流動性…M3+金銭の信託+投資信託+金融債+銀行発行普通社債+金融機関発行CP+国債+外債

マネーストックに定義がある意味

「は?定義もなにも、“お金”とは、財布に入ってるあのお札やろ?」と思うじゃないですか。でも実は「お金」と一言で言っても、いろいろあるんです。

例えば、定義にあるように、普通預金。利息の付かない当座預金。これ以外にも定期預金など様々な「お金」があります。

「銀行口座」もマネーの仲間

「え、それはお金じゃなくて“銀行口座”ですよね」と思われるかもしれません。その通りです。しかし、これらは経済取引としても使えます。例えば銀行振替があります。

銀行振替は、例えば、AさんがB企業から1万円の商品を買ったとき、Aさんの銀行口座の残高から1万円を差し引き、B企業の銀行口座の残高を1万円増やす動作を行います。これによってAさんからB企業にお金の支払いを行ったとみなします。

上記の通り、これも「お金」としてふるまっているので統計に入れたいですよね。

また、定期預金は振替には使えませんが、銀行に行けばすぐに現金に換金できます。そのため、定期預金も場合によっては「現金」と考えることもできます。同じ発想でいけば投資信託なども含まれてきそうです。

定義を分けて正しくマネーストックを測る

しかし、銀行口座には「貯金」としての役割もあります(定期預金や投資信託は特に)。マネーストック統計で知りたいのは「どれだけ経済活動にマネーが必要とされているか」ですので、「貯金」として使われている性質の口座を含めてしまうと、統計としてあまり正しくなくなってしまいます。

そこで、マネーストックの「定義を分ける」ことをしています。

M1から広義流動性まで用意して、M1に迫るほど「取引」によく使われ、M3に迫るほど「貯蓄」にも使われるお金を含むということにしたのです。

これであるときはM1、ある時はM3など、場合によって使い分けることで、完全ではないですがかなり正確に「社会に出回っているマネーの量」を知ることができるようになるわけです。

それを元に、もう一度マネーストックの定義を見てください。M1に比べて「広義流動性」の方がいろいろな金融商品を含み、「マネーっぽくない」感じがするのがわかると思います。

【マネーストックの定義】

- M1…現金通貨+預金通貨

- M2…(ゆうちょ銀行以外の)M1+準通貨(定期預金や外貨預金など)+CD(譲渡性預金)

- M3…M1+準通貨+CD

- 広義流動性…M3+金銭の信託+投資信託+金融債+銀行発行普通社債+金融機関発行CP+国債+外債

補足:M2とM3に「ゆうちょ」がかかる理由

これは歴史的な理由です。

昔はゆうちょ銀行は公営で、日本郵便の一部でした。民間銀行とも役割がやや異なっていたため、統計としても分けられていたのです。今ではゆうちょ銀行も民間銀行の一つで役割も同じですから、実質M2とM3を分ける意味合いはなくなっています。

現在では、M3をM1の次の指標と考えて差し支えないでしょう。

まとめると

- マネーストック…世の中に出回っているお金の総額

- ただし、マネーストックには中央銀行・民間銀行の保有するお金は含まない

- 日銀・民間銀行が保有するお金はマネタリーベース

- マネーストックの定義は、M1、M2、M3、広義流動性

- 「お金」といってもたくさんの種類があるので、マネーストックの定義をいくつか作っている

ということでした。