ケアマネジャー(介護支援専門員)の勉強で必ず出てくる介護支援専門員基本テキスト(通称、基本テキスト)。

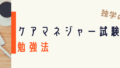

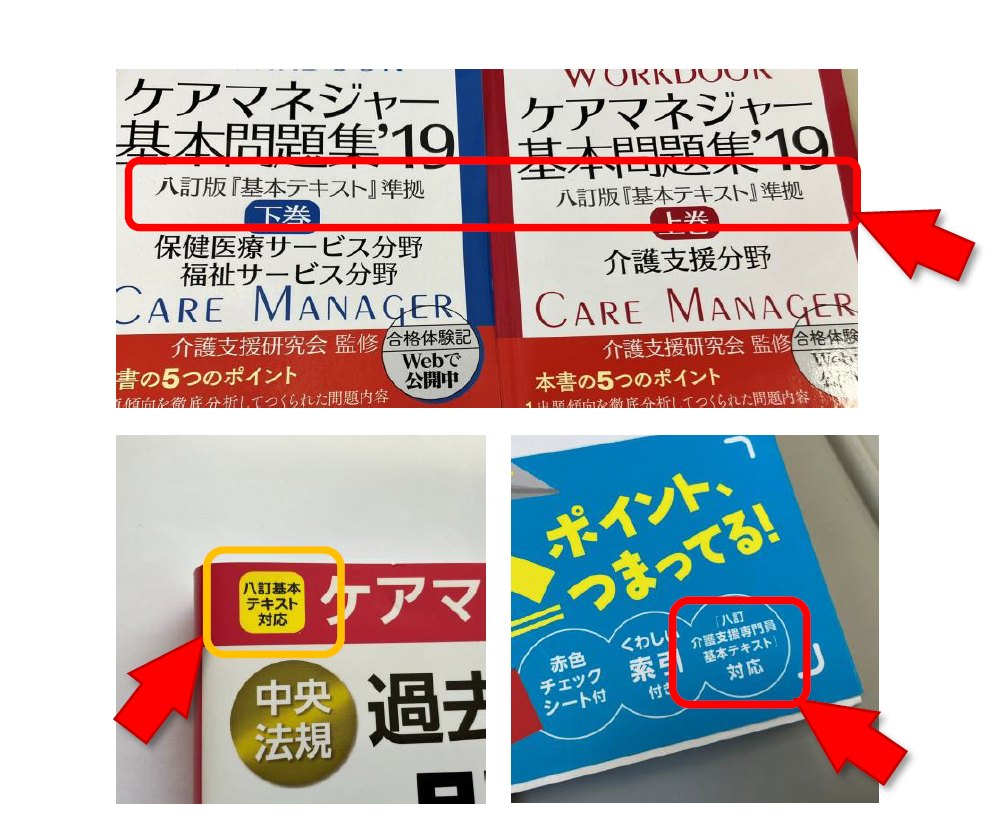

知らない人もいるかもしれませんが、ケアマネ試験にはとても有名な本です。各出版社のケアマネジャー試験の参考書には「基本テキスト準拠(もしくは対応)」と書いてあるのご存じですか?

準拠とは、「よりどころ」の意味。つまり、基本テキストをよりどころに、各出版社のケアマネ試験テキストが作られているということです。

各出版社が準拠する「基本テキスト」とは一体何なのか?ケアマネジャー試験のために購入した方がよいのか?わかりやすく解説します!

介護支援専門員基本テキストとは

基本テキストとは、正式名称を『介護支援専門員基本テキスト』といいます。編集・発行ともに『一般財団法人 長寿社会開発センター』というところが担っています。名前の通りケアマネジメントに必要な基本的な知識がすべて載っているテキストです。

Amazonのページは以下になります。

ケアマネジャー(介護支援専門員)の基礎知識が身に付くテキスト

これが九訂(初版含め9回改訂されている)の基本テキストです。ちなみに現在は「十訂版」が出ています。

中身は、ケアマネジャーが知っておかなければならない介護保険法の詳細な内容と関連法令、また、ケアマネジメントの知識、それから保健医療の知識やソーシャルワークに絡む相談援助に関する知識が総花的に載っています。

ケアマネの基礎的な知識が身に付くために「読んだ方がよい」と主張する講師もいます。

実はそういう理由以外にももう一つ、基本テキストが推される理由があります。

かつて、ケアマネ試験問題が基本テキストから出ていた!

実はケアマネジャーが制度化された当時、ケアマネジャー試験の問題は基本テキストから出題されていました。

基本テキストの発行元の長寿社会開発センターはかつては厚生労働省老健局所管の財団法人(公的団体)で、公益法人制度改革に伴い民間の一般財団法人へ移行した団体です。

公的団体時代に日本にそれまでなかった「ケアマネジメントとはなんぞや?」という内容が記載されたテキスト発行を厚生労働省の事業として行っていたのです。

ケアマネ創設当初は、今と比べて他に参考になるテキストもなく、ほとんどの受験者がこの「基本テキスト」を購入したというわけです。そのため、後発の参考書も、基本テキスト準拠をうたえば「出題される項目が多い」と捉えられ、売れたというわけです。

今でも参考にはされているのでは…

現在は、ケアマネジャー試験は具体的にどのようなテキストを参照して出題されているかは秘密になっています。

しかし、試験の出題内容に大きな変化がない上に、ケアマネジメントについて網羅的に記載されている書籍がほとんど無い中では、今でも出題者が大いに参考にしていることがうかがわれます。

実際に確かめたわけではないため、推測の域を出ませんが、それでもうそう考える人が多いからこそ、各出版社も未だに「基本テキスト準拠」をうたっているのではないでしょうか。

介護支援専門員基本テキストの中身

それでは、具体的に基本テキストとはなにか?購入した方がよいのかイメージをしてもらうために、中身についてご紹介します。

基本テキストは「介護支援」「保健医療福祉サービス」の二分野

基本テキストは、2巻構成です。

上巻が「介護保険制度・ケアマネジメント・介護保険サービス」、下巻が「高齢者保健医療・福祉の基礎知識」となっています。

【上巻】介護保険制度・ケアマネジメント・ 介護保険サービス

第1編 介護保険制度

第2編 ケアマネジメント

第3編 介護保険サービス

【下巻】高齢者保健医療 ・ 福祉の基礎知識

第4編 高齢者保健医療の基礎知識

第5編 高齢者福祉の基礎知識

これは、ケアマネジャー試験の2分野(介護支援分野25問、保健医療福祉サービス分野35問)に対応しているものです。

上巻はケアマネジメントやプロセスの詳細な解説と、介護保険制度の解説が中心です。

下巻は医療的な知識のほかソーシャルワーク実践(バイステックの原則など)主眼に解説がなされています。

基本テキストには法令や行政資料の安易なコピペが目立つ

内容はかなり堅く、活字に慣れていない人は相当苦しいかもしれません。おそらくですが、法令文章や厚労省の社会保障審議会などで共有された資料をコピペして、若干読めるようにした…ような部分も見て取れます(個人の感想です)。

例えば地域支援事業の説明。

(1)地域支援事業の目的

介護支援専門員テキスト編集委員会=編『九訂 介護支援専門員基本テキスト 上巻 介護保険制度・ケアマネジメント・介護保険サービス』一般社団法人長寿社会開発センター,147頁,2021

地域支援事業は、被保険者が要介護状態等になることを予防することとともに、要介護状態等となった場合でも、できる限り地域で自立した日常生活を営むことができるよう支援することなどを目的に市町村が責任主体となって実施されるものです。

一文が長いな…要はどういうこと?って感じの言い回し、行政資料でよく見ますよね。当サイトではわかりやすく説明してますよ。

ただ安易に表現を変えると正確性・厳密性が失われ、テキストとして不適当になってしまうので、致し方ない側面もあります。

介護支援専門員基本テキストは買うべきなのか?

では、基本テキストは購入すべきなのか?ズバリ!「無理に買わなくてもよい」です。

ケアマネジジメントを基礎から徹底的に勉強したいならアリ

基本テキストはケアマネジャー試験に出題されるべき必要な知識がほぼすべて網羅されています。出題頻度の低い項目など、他の出版社の参考書には載っていない内容も載っています。

特に独学だとどうしても知識に偏りができてしまいます。試験合格だけでなく、ケアマネジメントを基礎から徹底的に学びたいと考えている人は購入して読んでみるとよいでしょう。

合格効率を考えるなら必要ない

ただ、長い文章を読むので効率的な勉強方法ではないでしょう。

ケアマネジャーは介護福祉士や看護師などですでに働いている人が取得する資格です。多くの人は働きながら勉強することとなるでしょう。そのような効率性が求められる中では基本テキストから学んでいくと挫折の原因にもなりかねません。

参考書がそろっていなかった時代ならともかく、現在は各社から試験範囲を網羅しつつ、よりわかりやすく、時には詳しい参考書が何冊も出ています。

無理に基本テキストに頼らずとも、自分に合った参考書選びをすれば問題ありません。

あえて使うなら!基本テキスト活用術

とはいえ、もう買ってしまった、もらえる予定だ、といった稀有な方もいらっしゃいます。

ああ!捨てないで!それならそれで、有効に活用する方法があります。

辞書的に使う

基本テキストは、最先端で研究・臨床する一流の学者や医師などによって書かれています。そのため、内容は硬くても、正確性や詳細さではどのテキストよりも群を抜いています。

例えばワークブックを読んで、よくわからない、もっと知りたいと感じたとき、過去問題などを解いて解説文だけでは理解ができなかったときなどに、該当部分の基本テキストの記述を見てみるなど、辞書的な使い方をすると、勉強の効率性を保ちながらも基本テキストの長所を生かした勉強ができます。

法律条文の参照・解説書として使う

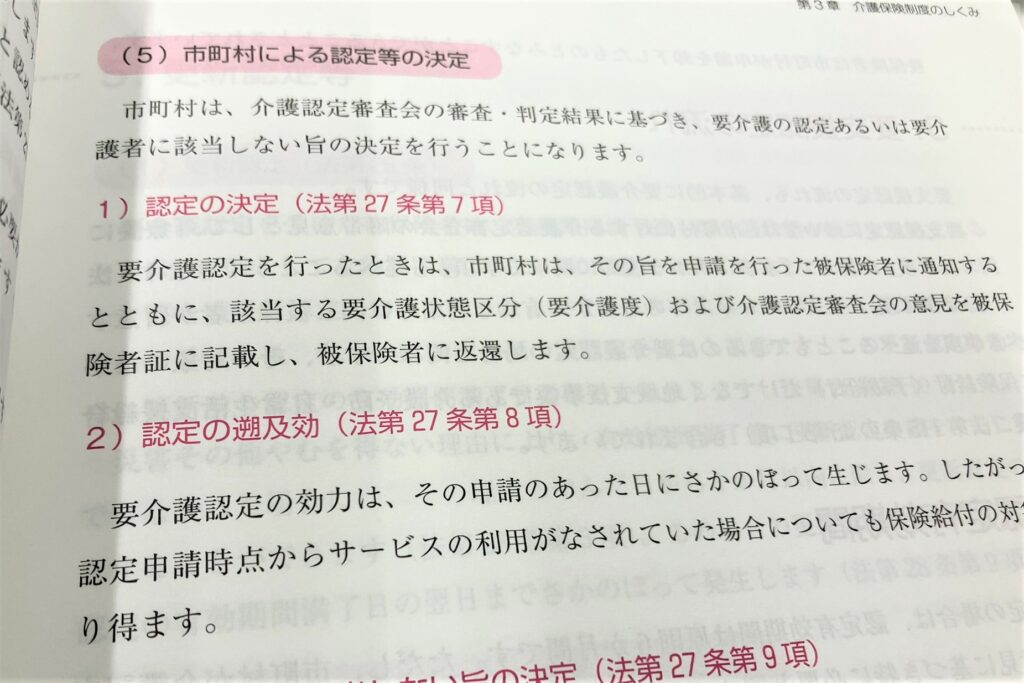

基本テキストの介護支援分野などでは、記載されている部分が介護保険法の何条に載っているのか、というのを丁寧に書いてくれているところがあります。

画像は83頁の記載。「要介護認定」について書かれた項目です。小見出しの『1)認定の決定』の横に「法第27条第7項」とありますね。これは介護保険法第27条第7項のことです。実際にのぞいてみると、次のように書かれていました。

(要介護認定)

第27条 要介護認定を受けようとする被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、申請書に被保険者証を添付して市町村に申請をしなければならない。〔 略 〕7 市町村は、第5項前段の規定により通知された認定審査会の審査及び判定の結果に基づき、要介護認定をしたときは、その結果を当該要介護認定に係る被保険者に通知しなければならない。この場合において、市町村は、次に掲げる事項を当該被保険者の被保険者証に記載し、これを返付するものとする。

出典:介護保険法

一 該当する要介護状態区分

二 第五項第二号に掲げる事項に係る認定審査会の意見

ケアマネジャー試験の問題のうち、介護支援分野などはほとんどが介護保険法と、それに関連する政令・厚労省規則、それをもとにした行政の「通知」で成り立っています。

ケアマネジャーとして働きだすと、そうした行政文書を読み解かなければいけないシーンも増えます。行政文書に慣れていないうちにいきなり読むと全く意味がわからずパニックになりますし、こういった法令が根拠としてあることを知っておくと実務にも試験にも役立ちます。

基本テキストは、このような活用方法で効率よく勉強することができるのではないかと思います。

オススメ参考書

基本テキストの「良い点」「微妙な点」どちらもお伝えしてきました。ここでは基本テキストを持っていても持っていなくても、効果的に勉強できるオススメ参考書をご紹介します。

基本テキストより効率よく学ぶなら「ユーキャン速習レッスン」

基本テキストのようなメインの参考書として使うならユーキャンをおすすめします。「速習」の名前の通りシンプルな構成で必要な知識の要点を押さえ、効率よく勉強ができるようになっています。

「資格のユーキャン」の名の通り、受験生のことをよく考えて作られている点でおすすめできる1冊です。

過去問から学ぶなら「ケアマネジャー試験 過去問解説集2022」

ケアマネジャー試験の勉強はベースとなる知識は基礎資格の勉強時に身についていることもあり、基本テキストのような教科書を読み解くよりも、「過去問を解く⇒わからない部分の解説を読む」というサイクルを経ることで効率よく覚えていくという方法がスタンダードです。

そのなかでも中央法規の「過去問解説集」は5年分の問題を収載し、分量は十分で、解説も大変分かりやすい。著者の馬淵敦士先生は大阪や奈良、東京でケアマネ講師をしています。

一度氏のケアマネ試験のセミナーを覗かせてもらったことがあるのですが、非常にわかりやすく、なおかつフレンドリーで、スクール形式の試験勉強がなかなか少ない中ではとても頼りになると感じました。もし関西や東京圏の方は覗いてみてはいかがでしょうか。

※アフィリリンクではありません。