介護のケアマネジャーにとってのアセスメントとは、利用者の生活課題とその原因が何かを考えることです。

とはいえ、抽象的で何のことかわからないですよね。そこで、ケアマネジャーにとってのアセスメントについて、わかりやすく解説します。

アセスメントとは

ケアマネジャーは介護保険の利用をする人のケアプランを作成する仕事です。アセスメントは、そのケアプランをどんなプランにするかを考える際の思考そのものを指します。

ケアマネジメントプロセスのなかで、「プランニング」の前に位置づいているのも、その理由からです。

◎ケアマネジメントプロセス◎

1)インテーク(初回面接)

2)アセスメント

3)プランニング

4)モニタリング

5)再アセスメント

利用者の生活課題と、その「原因」を探ること

では、具体的にどんなことをするのでしょう?それは、次の通りです。

アセスメントとは…

利用者の生活課題と、その「原因」を探ること

どのようなことでも、課題と原因がわからなければ適切な対処はできません。

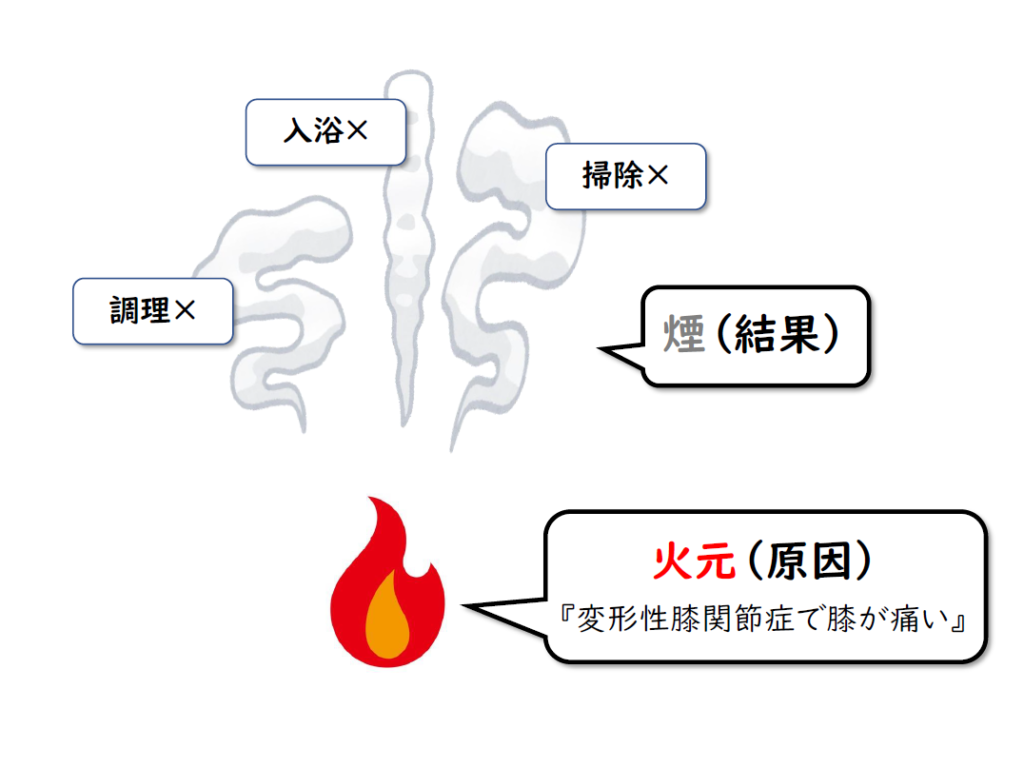

例えば消防署に「煙がけむくて仕方ない」と通報があったとしましょう。

この場合、「煙がけむい」は結果です。

その際、結果だけを見て煙だけを払おうとする消防士は存在しません。火元を押さえなければ煙は払ってもすぐまた発生します。そのため、普通は煙の原因である「火元」を特定して消すものです。

アセスメントも、利用者の生活の状況(QOL)を悪くしている火元(原因)を探し出さなければ、一向に改善しないでしょう。

画像のように「お風呂に一人で入れない」「掃除ができない」と訴える利用者がいたとき、その訴えは「煙」すなわち結果です。

ケアマネジャーはアセスメントによって、その結果をもたらす原因を突き止めなければなりません。

例えばそれが、「変形性膝関節症によって膝が痛い」ことから起っているのであれば、投薬やリハビリで痛みそのものを消したり、痛みをカバーする介護サービスを入れることで解決を図るでしょう。

ケアマネジメントの中で最も重要

ところが、実際は利用者の訴え(結果)をそのまま受け止めて、煙を払おうとするケアマネジャーが割といます。これでは入浴や掃除の問題は解決しても、膝が痛いのはそのままです。だから、日頃の買い出しや通院、調理といったことができなくなるという新たな課題がどんどん出てきます。

こうした問題に、やはり表面的な対処で応じていたら、サービスはもりもり、介護保険が湯水のように使われ、挙げ句の果てに本人の望まない施設暮らしが待っていることでしょう。

これを防ぐには、そもそもの火元(原因)を特定することです。すなわち、お風呂に入れなかったり、掃除ができないのはなぜ?と原因を突き止め、それに対しての適切なサービスを考えます。それがアセスメントです。

『ケアマネジメントは1にアセスメント』と言わます。その重要性が理解できるのではないでしょうか。

アセスメントのやり方

アセスメント=情報収集+情報分析

アセスメントは、情報を集めたうえで、生活課題と原因を特定します。

よく、利用者との面接やアセスメント表への記入を「アセスメント」とする人もいますが誤解です。アセスメントは利用者の情報を集めるだけでなく、その情報から課題の原因を突き止めるための「情報分析」も必要だからです。

意外と情報を収集して満足している人もいますので、それだけではない、ということを覚えておく必要があります。

情報収集

情報収集は「何の情報を集めるか」と、「どのように情報を集めるか」の2つに分かれます。

1)何の情報を集めるか

まず、何の情報を集めるかは、各事業所が定める「基本情報」とか「フェイスシート」の枠組みに沿います。

多くのケースで、ICFの枠組みに沿って収集すると利用者の生活の全体像がもれなく集められてよいです。

2)どのように情報を集めるか

次に、どのように情報を集めるか(情報収集の方法)は、以下の通りです。

1)対面による方法

2)記録から読み取る方法

3)専門職から聞き取る方法

いずれにしても、「バイステックの七原則」を守っていることとか、「傾聴・受容・共感」ができるといったコミュニケーション技術が大切になってきます。

情報分析

情報分析は、やり方が抽象的なのでケアマネジャーを悩ませています。

なにより大事なのは、「情報収集を怠らないこと」です。複雑なことを考えなくても情報が増えれば、自ずと答えがわかるケースが多いです。

例えば、「調理ができない」だけなら何が原因かわかりませんが、「膝が痛くってね」「最近変形性なんとかしょう?っていわれたのよ」「入浴もおっくうでね」…など情報が増えてくると「膝の痛みが原因では?」とわかるようになってきます。

一方で、情報が多いだけでは、思わぬ見落としがあったり、生活保護で虐待もあって介護者にも認知症があって…など支援困難なケースでは対応が難しくなります。その場合は、「物事の因果関係をよく考えて、より本質的な原因を探し当てる」ということをしてみましょう。

物事の因果関係をよく考えて、より本質的な原因を探し当てる

例えば調理ができない、といわれたら、「なぜ調理ができないのか?」と考えます。「長く立っていられなくて…」とくれば、「なぜ長く立っていられないのか」とどんどん原因を考えていきます。

このように原因を考えていくときに、本人に根ざすいくつか同一の原因が出てくるはずです。それがとりあえずの本質的な原因に近いと考えられます。

例えば立っていられなくて調理ができない人は、同時に掃除もできないはず、この場合「立っていられない」ことが本質的な原因の可能性があります。

一方で「掃除してくれる家族が来なくなった」というのは、環境の変化であって本質的な原因ではありません。家族がいなくたって掃除ができる人がたくさんいることから「本質的ではない」とわかります。

慣れが必要

アセスメントは実践の科学。本などから学べることはあっても、マスターするには経験と慣れが必要です。

料理もレシピ(知識)があっても、三ツ星シェフと普通の人が作るのとでは味が全く違うでしょう。同じように、アセスメント技術を高めるには知識を仕入れるとともに、何度も実践して、「三ツ星(のような)ケアマネ」になることが重要です。

ケアマネはアセスメント不足?

「ケアマネジャーのケアプランにはアセスメントが足りていない」という指摘が前々からなされています。

特に2013年に厚生労働省の内部に作られた介護支援専門員(ケアマネジャー)の資質向上と今後のあり方に関する検討会という仰々しい検討会がまとめた『中間的な整理』という報告書には以下のように書かれています。

利用者像や課題に応じた適切なアセスメント(課題把握)が必ずしも十分でない

厚生労働省『介護支援専門員(ケアマネジャー)の資質向上と今後のあり方に関する検討会における議論の中間的な整理』2013年

実際、どんな利用者でも内容が同じ「金太郎飴プラン」とか、利用者の言いたいことにただ従っただけの「御用聞きプラン」などと揶揄されるプランが多く、ケアマネ不要論やケアマネ有料論が言われている原因の一つになっています。

2013年と10年前の報告書ですが、今でも取り下げられることなく生きている報告です。

もちろん、素人にはとてもマネできない素晴らしいプランを作成しているケアマネジャーも多くいらっしゃいますが、「能力不足」の指摘が国単位でされてしまっているということは知っておいた方がよいでしょう。

アセスメントのおすすめ書籍

情報収集

情報収集においてケアマネ関係の書籍って実はあまりありません。しかし対人援助というくくりで行くと、いくつかの素晴らしい書籍が存在します。それがこの『対人援助の現場で使える 聴く・伝える・共感する技術 便利帖』。

相手に安心してもらうためのいわゆるコミュニケーション技術について、わかりやすく要点が表や図で表現されていて、理解しやすく作られています。事例も載っているため実践でどのように応用するか藻想像しやすいです。

情報分析

情報分析において抜群にお勧めしたいのは『アセスメントに自信がもてる! アローチャートガイド』。いわゆる「アセスメントの情報分析」の方法をめちゃくちゃ明快に説明してくれています。

アローチャートとは「アロー(矢印)」を使った「チャート」のこと。集めた利用者の情報から『原因と思う情報→結果と思う情報』と、因果関係を矢印で結んでいくだけです(例:認知症→見当識障害→ここがどこかわからない→不安→帰宅願望が出る)。

こんな簡単?と思うかもしれませんが、複雑な利用者の情報を図でシンプルに表すと、直感的に理解しやすく、先ほどのこのサイトの説明の何百倍もわかりやすくなります(苦笑

このサイトでは、このようにケアマネジャーの「一生使える知識」を随時更新中です。ほかにもいろいろな記事がありますので是非ご覧になってください。